Raus aus dem Drama - über Opferrollen, Bedürfnisse und Selbstverantwortung in der Pflege

Ich kenne sie gut, diese Momente, in denen ich selbst in die Opferrolle rutsche.

Zum Beispiel jedes Jahr, wenn bei uns zu Hause ein Geburtstag ansteht – egal ob meiner, der meines Mannes oder der der Kinder. Etwa sechs Wochen vorher fängt es an: Ich jammere, stöhne, lamentiere. Und jeder, der es nicht hören möchte, bekommt es trotzdem zu hören.

Ich erzähle, wie anstrengend das ist: die Vorbereitung, das Aufräumen – und vor allem das Kuchenbacken. Ich hasse Kuchenbacken. Ehrlich. Schon der Gedanke daran nervt mich. Und jedes Jahr frage ich mich aufs Neue, wer eigentlich beschlossen hat, dass man an Geburtstagen Kuchen servieren muss.

Dann beginnt die innere Anklage: die Eltern, die Schwiegereltern, die lieben Gäste, die nachmittags „nur kurz auf einen Kaffee vorbeischauen“ wollen. Oder die Gesellschaft überhaupt, die so etwas wie „Geburtstagskuchen“ erfunden hat. Warum kann man sich nicht einfach abends auf ein Bier treffen?

Ich merke genau, wie ich innerlich in ein trotziges Kind rutsche. Ich will keine Lösungen, keine Vorschläge und schon gar keine Ratschläge. Ich will Mitleid. Ich will jemanden, der mich versteht und mir sagt: „Conny, du hast es wirklich schwer. Mutter sein ist schon anstrengend genug – und dann auch noch Kuchen backen!“

Natürlich weiß ich, dass das Jammern nichts löst. Aber es hat einen Sinn. Es ist meine Art, kurz auszusteigen, verstanden zu werden, ein bisschen Fürsorge zu bekommen. Und genau da bin ich – mitten in einer Opferrolle. Nicht in meiner Verantwortung, sondern im Wunsch nach Entlastung, nach Gesehenwerden, nach einem Moment von: Ich darf schwach sein.

Warum wir alle manchmal ins Drama geraten

Solche kleinen Dramen passieren nicht nur in Familien, sondern auch in Teams, auf Stationen und in der Zusammenarbeit mit Kolleg:innen oder Vorgesetzten.

Denn das Muster ist universell:

Wir geraten in die Opferrolle, wenn der eigene Anspruch zu hoch ist, Krisen uns lähmen oder die Erwartungen von außen überfordern.

Jedes Drama beginnt mit einem Menschen, der sich ohnmächtig fühlt. Und jedes Drama hat eine positive Absicht. Das Jammern, Nörgeln, Klagen oder Nicht-Verantwortung-Übernehmen ist oft der Versuch, etwas zu bekommen, das fehlt: Zuwendung, Sicherheit, Verständnis, Halt.

Diese Dynamik ist menschlich – und sie wiederholt sich in Teams ständig, solange niemand sie erkennt.

Wenn Führung in das Drama hineingezogen wird

Führungskräfte in der Pflege erleben diese Dynamiken täglich: Mitarbeitende, die sich ausgelaugt fühlen und in die Opferrolle rutschen.

Kolleg:innen, die klagen, dass „immer alles an ihnen hängen bleibt“. Oder solche, die sofort in den Widerstand gehen, wenn Entscheidungen getroffen werden.

Und oft, ganz unbemerkt, geraten auch Leitungen selbst ins Drama.

Manche rutschen in die Retterrolle, übernehmen zu viel, um das Team zu entlasten – und landen selbst erschöpft. Andere reagieren genervt, werden zu Täter:innen, die Druck machen oder sich abgrenzen müssen – und erleben dann Schuldgefühle. Oder sie beginnen, sich zu rechtfertigen – und finden sich plötzlich selbst in der Opferrolle wieder: „Ich kann’s ja auch keinem recht machen.“

Die Kunst liegt darin, das Drama zu erkennen und es zu unterbrechen. Nicht durch Macht oder Rückzug, sondern durch Haltung: Kein Suchen nach Schuldigen, kein Retten, kein Verteidigen.

Stattdessen ein echtes Verstehen: Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht.

Hinter jedem Widerstand steckt ein Bedürfnis.

Typische psychologische Spiele

Wenn Stress, Druck und Emotionen zusammentreffen, begegnen sich Erwachsene oft nicht auf Augenhöhe, sondern aus früheren Ich-Zuständen heraus – wie Eric Berne es in der Transaktionsanalyse beschreibt.

Daraus entstehen typische psychologische Spiele:

1. Das „Ja, aber“-Spiel

Der Mitarbeitende erzählt von einem Problem, die Leitung schlägt Lösungen vor – und jedes Mal kommt: „Ja, aber das geht nicht.“

→ Das Ziel ist hier oft nicht Lösung, sondern Aufmerksamkeit.

Tipp: Statt Lösungen anzubieten, frag:

„Was wäre dein erster kleiner Schritt, den du selbst gehen könntest?“

2. Das „Wenn du mich wirklich verstehen würdest“-Spiel

Der Mitarbeitende testet, ob du empathisch genug bist, während du versuchst, Verständnis zu zeigen. Doch egal, wie du reagierst – es reicht nie.

→ Das Bedürfnis ist emotionale Nähe, nicht Information.

Tipp: Benenne das Gefühl statt zu argumentieren:

„Ich merke, dass dir das wichtig ist. Was würde dir jetzt helfen, dich entlasteter zu fühlen?“

3. Das „Jetzt hab ich dich“-Spiel

Die Leitung reagiert genervt oder abweisend – und das Opfergefühl wird bestätigt.

→ Hier entsteht ein stiller Machtwechsel: aus Rechtfertigung wird Schuld.

Tipp: Halte den Raum, ohne dich zu verteidigen.

„Ich höre, dass du unzufrieden bist – lass uns gemeinsam schauen, was du verändern kannst.“

Diese kleinen Spiele sind keine Bosheit, sondern der Versuch, emotionale Balance wiederzufinden. Doch sie binden Energie, wenn niemand sie erkennt.

Fallstricke für Führungskräfte

- Rechtfertigung:

Wer sich erklärt, verliert oft an Führungskraft.

Bleib bei der Sachebene:

„Ich verstehe, dass das anders gewünscht war – und gleichzeitig bleibe ich bei der Entscheidung.“ - Überverantwortung:

Zu viel tragen heißt, anderen die Möglichkeit zu nehmen, zu wachsen.

Frage stattdessen:

„Was kannst du selbst tun, damit es leichter wird?“ - Abwehr und Härte:

Wenn du genervt reagierst, wirst du leicht zur Täterin – das ist menschlich, aber reflektierbar.

Erlaube dir, Spannung auszuhalten, ohne sie sofort zu lösen.

Führung als Haltung

Führung ist kein Werkzeugkasten – sie ist eine Haltung.

Eine Haltung, die Menschen in ihrem Arbeitskontext begleiten will, statt sie zu bewerten.

Sie braucht die Bereitschaft, Bedürfnisse zu sehen, auch wenn sie sich hinter Widerstand, Erschöpfung oder Schweigen verstecken.

Gute Führung ist hart in der Sache und weich zu den Menschen.

Sie spricht Dinge an, ohne zu verletzen.

Sie hält Spannungen aus, ohne sie sofort auflösen zu müssen.

Und sie erkennt, dass auch Führungskräfte manchmal Ohnmacht erleben – besonders dann, wenn sie viel Verantwortung tragen, aber wenig Einfluss auf die Rahmenbedingungen haben.

Diese Ohnmacht zuzulassen, statt sie zu bekämpfen, ist ein Zeichen von Reife.

Denn wer mit seiner eigenen Begrenztheit in Kontakt ist, kann auch die Grenzen anderer verstehen – ohne den Anspruch, alles lösen zu müssen.

Führung in der Pflege bedeutet, Klarheit mit Mitgefühl zu verbinden:

„Ich sehe, dass du es schwer hast – und ich traue dir zu, es zu schaffen.“

So entsteht eine Haltung, die Vertrauen fördert, Verantwortung ermöglicht und Menschlichkeit lebendig hält – selbst mitten im Drama.

Wie Dynamiken unterbrochen werden können

Das Ziel ist nicht, das Drama zu vermeiden – sondern es bewusst zu unterbrechen.

Das gelingt, wenn du erkennst, was gerade passiert, statt in die Rollen hineinzurutschen.

Hilfreiche Fragen sind:

– „Was brauchst du gerade, um dich wieder handlungsfähig zu fühlen?“

– „Was kannst du in dieser Situation selbst beeinflussen?“

– „Was wünschst du dir – und was davon liegt in deiner Verantwortung?“

– „Was wäre ein erster Schritt, den du selbst gehen könntest?“

Diese Fragen schaffen Klarheit und bringen Mitarbeitende zurück in die Eigenverantwortung – ohne Druck, aber mit Respekt.

Wenn du selbst zum Täter wirst

Auch Führungskräfte geraten in Situationen, in denen sie Grenzen setzen, Entscheidungen treffen oder Druck ausüben müssen.

Das gehört zur Rolle – und es ist wichtig, das aushalten zu können, ohne sich schuldig zu fühlen.

Denn Klarheit ist kein Angriff.

Führung bedeutet manchmal, Unzufriedenheit auszuhalten, ohne sie zu übernehmen.

Ein Satz, der hilft, um innere Ruhe zu wahren:

„Ich darf führen, ohne beliebt zu sein – solange ich respektvoll bleibe.“

Reflexionsfragen für Leitungen

- In welchen Situationen gerate ich selbst in die Opferrolle – z. B. durch Rechtfertigung oder Erschöpfung?

- Welche Art von Jammern oder Klagen löst bei mir Reaktionen aus?

- Wie kann ich meine Mitarbeitenden unterstützen, ohne sie zu entlasten?

- Wann neige ich dazu, selbst in die Täterrolle zu geraten – und wie kann ich das aushalten, ohne Schuld zu empfinden?

- Welche Fragen fördern im Team Selbstverantwortung statt Abhängigkeit?

Führen heißt, Muster zu erkennen – und sie zu unterbrechen

Das Drama hört nicht auf, weil jemand Recht hat. Es hört auf, wenn jemand bewusst aussteigt.

Führung bedeutet, Muster zu sehen, statt sie mitzuspielen.

Es heißt, den Raum zu halten, in dem Emotionen sein dürfen – ohne dass sie das Steuer übernehmen. Und es heißt, zu verstehen, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Wenn das gelingt, entsteht ein Klima von Vertrauen, Verantwortung und echter Zusammenarbeit. Dann wird aus Drama Entwicklung – und aus Führung Haltung.

Und manchmal beginnt alles mit einem Kuchen

Manchmal braucht es gar keinen großen Konflikt, um das eigene Drama zu erkennen.

Manchmal reicht ein Kuchen. Oder das Gefühl, dass alles zu viel ist.

Wenn wir dann innehalten und merken: Ah, da ist sie wieder – meine Opferrolle,

dann beginnt Bewusstheit.

Führung heißt nicht, frei von Dramen zu sein.

Führung heißt, sie zu erkennen, zu verstehen – und liebevoll auszusteigen.

Bei anderen. Und bei sich selbst.

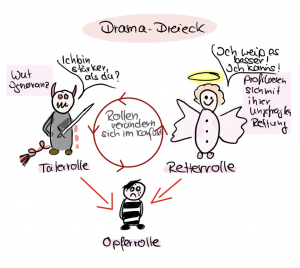

In Teamgesprächen oder Fortbildungen kann das Dramadreieck helfen, Kommunikationsmuster sichtbar zu machen. Denn wer versteht, warum jemand jammert, klagt oder rettet, kann klar führen – mit Herz, Humor und Haltung.

„Wer immer die Schuld bei anderen sucht, gibt auch immer seine Macht ab.“ – Nathaniel Branden

Diesen Artikel dürfen und können Sie hier gern als pdf-Datei herunterladen: Artikel