Nur noch Weicheier in der Pflege?

Nur noch Weicheier in der Pflege?

Im Seminar sagt eine Teilnehmerin plötzlich: „In der Pflege gibt es nur noch Weicheier. Früher waren viele nicht so zart besaitet.“ Viele nicken, einige lachen ein wenig, andere schauen nachdenklich. Ich denke: Ja, kann ich schon verstehen. Wahrnehmen und benennen kostet Zeit, Mut und Energie – und genau das kann den Kolleg:innen manchmal auf die Nerven gehen.

Wir müssen hier aufpassen, dass das kein Sprengstoff fürs Team wird – denn wie so oft hat auch hier niemand „recht“ oder „unrecht“. Aber eines möchte ich gerne markieren: Sensibilität ist genau das, was Pflege auszeichnen sollte. Genau diese Sensibilität macht uns als Pflegende menschlich, professionell und verantwortungsvoll. Und genau hier beginnt das, was wir heute Moral Distress nennen – ein Begriff, der in der deutschen Pflege noch nicht lange diskutiert wird. Ursprünglich stammt er aus den 1980er Jahren aus den USA und wurde zuerst in der Intensivpflege beschrieben, um die Belastung von Pflegenden zu erfassen, die ethisch richtiges Handeln nicht umsetzen können. In Deutschland gewinnt der Begriff gerade an Bedeutung, weil die zunehmende Professionalisierung, die komplexen Verantwortlichkeiten und die wachsenden ökonomischen Zwänge im Pflegealltag moralische Spannungen verstärken.

Was ist Moral Distress?

Moral Distress entsteht, wenn du weißt, was moralisch richtig wäre, aber nicht danach handeln kannst – weil äußere Faktoren dich blockieren. Das können organisatorische Vorgaben, ärztliche Entscheidungen, ökonomische Zwänge oder fehlende Ressourcen sein. Der Unterschied zum klassischen Gewissenskonflikt liegt genau hier: Beim Gewissenskonflikt wägt man zwischen verschiedenen moralischen Prinzipien ab – man kann frei entscheiden, der innere Zwiespalt entsteht durch widersprüchliche Werte. Beim Moral Distress weiß man, was richtig wäre – man darf nur nicht handeln.

Aus meinen Supervisions- und Seminarerfahrungen kenne ich hunderte solcher Situationen. Es ist zum Verrücktwerden: Es könnte so einfach sein, und dennoch fehlen die Einflussmöglichkeiten. Ein Beispiel: Ein Patient hat starke Schmerzen und bräuchte dringend eine Anpassung der Medikation. Du erkennst das sofort, dein Herz sagt „Jetzt!“, aber die ärztliche Anordnung oder interne Vorschriften verhindern dein Handeln. Du weißt: „Ich kann nicht das Richtige tun.“ Dieses erste Gefühl kann für viele sehr beanspruchend sein.

Warum Moral Distress nicht jeder spürt

Nicht jede Person im Team erlebt Moral Distress gleich. Die Unterschiede liegen oft in emotionaler Orientierung und Wertbindung. Sensibel reflektierte Pflegende sind stark am Menschen orientiert, nehmen Bedürfnisse wahr und spüren Moral Distress besonders intensiv. Pragmatisch orientierte Pflegende fokussieren sich auf Routine, Effizienz und praktische Lösungen. Sie erleben die gleichen Dilemma-Situationen oft als „praktisches Problem“, nicht als moralische Belastung.

Das bedeutet: Wer Moral Distress spürt, ist nicht schwach, sondern sensibel und reflektiert. Wer ihn nicht spürt, hat eine andere Wertperspektive – und das ist vollkommen in Ordnung.

Vielleicht ist es so, dass sich die Zusammensetzung der Teams in den letzten Jahren verändert hat. Vielleicht gibt es heute mehr Menschen, die den Pflegeberuf als Job sehen – sei es über Vermittlung, alternative Bildungswege oder um einen Abschluss zu erlangen. Vielleicht war früher der Anteil derjenigen höher, die intrinsisch motiviert waren – Menschen, die den Beruf wählten, weil Betreuung, Begleitung und Fürsorge ihnen so wichtig waren, dass sie unbedingt ihre berufliche Zeit und ihr Engagement dafür investieren wollten.

Auch die zunehmende Zahl an Hilfsberufen – Pflegehelfer:innen, Betreuungskräfte, Pflegeassistenzen – kann dazu führen, dass nicht jede Handlung moralisch stark reflektiert werden muss, weil viele Aufgaben klar vorgegeben und standardisiert sind. Vielleicht ist das einer der roten Elefanten im Raum: Dass politische Entscheidungen, Fachkräftemangel und strukturelle Veränderungen die Arbeitsrealität der Pflege stark beeinflussen – und damit auch, wie und wann Moral Distress entsteht.

Die Gefahr entsteht, wenn diese Unterschiede nicht verstanden werden. Aussagen wie „Du stellst dich an“ oder „Übertreib mal nicht“ treffen diejenigen, die Moral Distress erleben, und verstärken die Belastung zusätzlich. Gleichzeitig kann ein reflektierter Umgang im Team die Sensibilität wertschätzen und Räume schaffen, in denen moralische Spannungen offen besprochen werden.

Moral Distress – Belastung und Chance zugleich

Moral Distress entsteht immer dann, wenn du merkst, dass dein gelebtes Handeln nicht vollständig mit deinen eigenen Werten übereinstimmt. Es ist unangenehm, manchmal fast schmerzhaft – und ja, es kann auch auf Dauer belasten. Wenn er über längere Zeit besteht, zeigt er sich durch psychische Belastung, Frustration, Schuldgefühle, Erschöpfung, Arbeitsunzufriedenheit oder sogar Entfremdung vom eigenen Beruf.

Und doch: Moral Distress ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Signal für Integrität. Er zeigt, dass du dich ethisch engagierst, dass dir deine Werte wichtig sind und dass du die Menschen, die du betreust, ernst nimmst. Wer Moral Distress empfindet, beweist professionelle Sensibilität, Empathie und Reflexionsfähigkeit. Das ist die positive Seite: Distress macht sichtbar, dass du als Pflegende:r mit Herz und Verstand handelst.

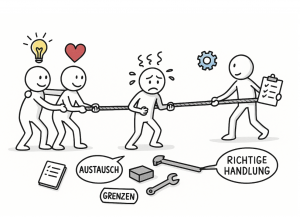

Auch wenn äußere Strukturen eng sind, gibt es Wege, ihn konstruktiv zu nutzen: Indem du die Spannung bewusst wahrnimmst, benennst und reflektierst, indem du dich mit Kolleg:innen, Supervisor:innen oder Ethikteams austauschst, um die Frustration zu teilen, kleine Handlungsspielräume nutzt, Grenzen anerkennst und wiederkehrende Konflikte systematisch in Teamsitzungen einbringst. Auf diese Weise wird Moral Distress zu einem Instrument, um aktiv, werteorientiert und professionell zu handeln – auch wenn große Entscheidungen außerhalb deines Einflusses liegen.

Warum wir die „weichen“ Pflegenden brauchen

Empathische, sensitive Pflegende sind die wahren Helden. Sie spüren, wenn Strukturen oder ökonomische Zwänge Menschen gefährden oder ihre Würde verletzen. Sie merken, was richtig und wichtig ist – und sie tragen dazu bei, dass Pflege nicht nur „Abarbeiten von Aufgaben“ ist, sondern eine echte, menschliche Verantwortung. Besonders wichtig sind diese sensiblen Pflegenden auch in Leitungsfunktionen: Hier brauchen wir Vorbilder, die Haltung zeigen, die demonstrieren, was Pflegende auszeichnet – reflektiert und empathisch zu handeln, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und ethische Fragen ernst zu nehmen.

Moral Distress ist ein Zeichen, dass du deinen Beruf ernst nimmst, dass du die Menschen siehst, die du betreust. Er zeigt: Du bist reflektiert, emotional engagiert und bereit, auch schwierige ethische Fragen anzunehmen.

Weiche, sensible Pflegende – das sind die wahren Helden. Sie spüren Moral Distress, reflektieren ihr Handeln und entwickeln Strategien, um trotz systemischer Zwänge professionell zu bleiben. Wir brauchen sie – nicht trotz ihrer Sensibilität, sondern gerade wegen ihr. Moral Distress ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Integrität und Engagement. Pflegende, die sich dessen bewusst sind, können Strategien entwickeln, die es ihnen ermöglichen, ihre Werte zu leben – und dabei ihre eigene psychische Gesundheit zu schützen. Vielleicht, nur vielleicht, sind die „Weicheier“, über die manchmal gelacht wird, genau die Menschen, die Pflege lebendig, menschlich und verantwortungsvoll halten. Und genau das brauchen wir heute mehr denn je.

„Das Schwierige an der Pflege ist nicht das Tun, sondern das richtige Handeln im Spannungsfeld von Werten, Regeln und Möglichkeiten.“

Diesen Artikel dürfen und können Sie hier gern als pdf-Datei herunterladen: Artikel